苦路十四站合乎圣经吗?

牧师,现在不少教会都在圣周时进行苦路十四站的礼仪,请问这合乎圣经吗?

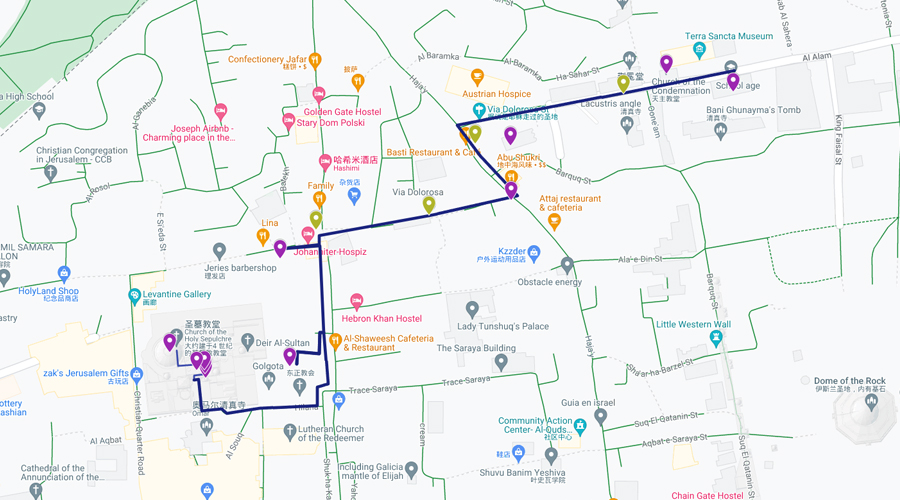

答:的确,源自天主教传统的“苦路十四站”概念(Via Dolorosa),有不附合圣经正典记载的部份。苦路十四站原是天主教方济会修士自十四世纪以来,为那些到耶路撒冷朝圣的信徒设计的朝圣活动。这十四站包括:

一,耶稣基督被彼拉多判死刑;

二,耶稣基督背负十字架;

三,耶稣基督第一次被十字架压倒;

四,耶稣基督遇见祂的母亲马利亚;

五,古利奈人西门帮基督背十字架;

六,圣妇维罗尼加为耶稣基督抹面;

七,耶稣基督第二次被十字架压倒;

八,背十架的基督劝慰悲恸的耶京妇女;

九,耶稣基督第三次被十字架压倒;

十,耶稣基督被剥掉衣服;

十一,耶稣基督被钉十字架;

十二,耶稣基督死于十字架上;

十三,耶稣基督的尸体被放在马利亚怀中;

十四,耶稣基督被埋葬。

严格来说,第三、四、六、七、九、十三站,没有具体的记载在圣经正典经卷中。

针对第三、七、九站,关乎耶稣基督三次在十架的重压下跌倒,有人用以赛亚书50:5-6,53:7-8和希伯来书4:15-16来解读,似乎也能启发人深入思考主耶稣所受的大苦难。以赛亚书50:5-6是公元前八世纪的先知以赛亚所写的一首仆人之歌,描绘耶和华的仆人在受苦中有坚定的心志,虽然被人打,被人羞辱,却没有退后。以赛亚书53:7-8则是先知所写的另一首仆人之诗,描述上帝的仆人如羔羊被带到宰杀之地,受鞭打,从活人之地被剪除,是因人们的罪过。希伯来书4:15-16是谈到主耶稣曾经历“凡事受过试探”之苦,与我们一样,只是祂没有犯罪。

第四站和第十三站是与主耶稣在世的母亲马利亚有关,两者都是要朝圣者注目耶稣与马利亚的独特和亲密关系。当然,这与天主教格外重视马利亚有关。天主教的传统认为,圣母马利亚无原罪或罪性(此教义被称为Immaculate Conception,在1854年正式成为天主教的基要教义dogma),而且在死后,肉体未腐朽之前,就复活升天(此教义被称为The Assumption of Mary,在1950年正式成为天主教的基要教义)。因此,在苦路十四站中有两站刻意描绘马利亚与苦之主的紧密关系是不出奇的。有不认同上述天主教马利亚观的人,仍保留了这两个苦站的默想,却以路加福音2:34-35来思考第四站,并在第十三站时,将注意力集中在主的尸体被亚利马太人约瑟取下、领去、埋葬的事上(约19:38; 可15:46)。路加福音2:34-35记载的是年老的西面,在约瑟和马利亚带着男婴耶稣上圣殿行头生的儿子归神之礼时(出13:2, 12; 民3:13; 8:17; 18:15),对马利亚所说的话。西面预言说,主耶稣的来到,要使以色列人作出重要的抉择,同时,马利亚会因耶稣所受的苦而心如刀割。我认为,用这一段经文帮助信徒默想各自家庭中所遭受的苦难,以及家人可以如何默默陪伴、关心、支持,的确也很有启发性。华人俗话说,家家有本难念的经;故此,在圣周再思主的苦路中,有一站特别深思主的母亲怎样因儿子的苦而心如刀刺透,是极能令人产生共鸣的。这可让人得到很大的安慰和激励,在悲痛中不绝望,在陪伴中产生勇气,在爱中期待复活的明天!

苦路第六站,即圣妇维罗尼加(Veronica)为耶稣基督抹面,是天主教根据传说而认定的苦站。天主教的传统,依据早期一本很可能是写于公元第四世纪的新约“旁经”或“次经”(Apocrypha),叫《尼哥底母福音书》(The Gospel of Nicodemus),发展出一个感人故事:一位住在耶路撒泠,名为维罗尼加的女子,在耶稣走向十架时,曾给耶稣一块布,擦祂那血流满面的脸。耶稣的面貌便因血迹而印在那块布上。有更正教的神学院和教会,虽确知这维罗尼加事件是不实的传说,却也基于这故事启发信徒默想,勇敢付出恩慈之行动的价值,正如耶稣所说:“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上,就是作在我身上了”(太25:40下)。

简言之,苦路十四站是帮助信徒默想主耶稣受难的创意设计,其中有不具体记在新约二十七卷正典中的故事和传说。我们更正教徒(或基督新教徒Protestant)有两个选择:一,用其他经文的亮光去诠释这些苦站;二,用具体出现在正典中的史实故事去取代它们(也不一定只有十四站)。我的立场较属于后者。我的建议如下:

一,耶稣基督在客西马尼园的挣扎和祷告;

二,耶稣基督被犹大出卖和被捉;

三,耶稣基督被彼得否认三次;

四,耶稣基督被公会定罪,又被希律戏弄;

五,耶稣基督被彼拉多判死刑丶被辱和戴上荆棘冠冕、被打被鞭;

六,耶稣基督负起十字架走向各各他;

七,古利奈人西门帮耶稣基督背十字架;

八,背十架的耶稣基督劝慰悲恸的耶京妇女;

九,耶稣基督被剥掉衣服,且被钉在十字架上,在两个犯人中间;

十,耶稣基督的母亲马利亚站在十架下;

十一,耶稣基督在十字架上的七句话:“父啊,赦免他们”(路23:33-34);“今日,你要同我在乐园里了”(路23:39-43);“母亲,看你的儿子…看你的母亲”(约19:26-27);“我的上帝,我的上帝,为什么离弃我?”(太27:45-46);“我渴了”(约19:28, 可15:36);“成了”(约19:30);“父啊!我将我的灵魂交在祢手里”(路23:46);

十二,耶稣基督承担了全人类的罪和咒诅而死于十字架上,兵丁来扎祂的肋旁,有血和水流出来;

十三,耶稣基督的尸体被取下;

十四,耶稣基督被埋葬,并在第三日复活。

文章来源:刘世尧《阿尧面子说》

留下回复